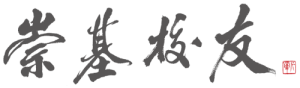

是他也是你和我的口述歷史 — 崇基人傾吓偈

要經營一個媒體頻道從來不簡單,不少公司縱有人手有資源,但要穩定 地推出新內容也十分困難。由去年三月開始,有一個圍繞崇基人和事的 清談播客(Podcast) —《崇基人傾吓偈》(Chung Chi Chats),卻風雨不 改地每個星期更新,三位主持和各地崇基人談天說地,而且集集高質。 「口耳」相傳之下,聽眾更橫跨不同年代。節目最令人佩服之處,是背 後的「鐵三角」— 唐碧筠(1982/社會工作)、鄧學海(1983/社會工作) 及羅曉婷(2024/宗教研究)三位熱心校友,他們每星期都找「崇基人傾吓 偈」,編、採、錄均由三人自發包辦,完成製作節目便上載到網絡平台 無私分享,一切心血努力純粹出於對崇基的熱愛與感情。今期就讓大家 轉換角色,由《崇基校友》邀請三位主持人「傾吓偈」,跟他們談談初 衷,以及製作節目路途上不為人知的難忘事。

人在異鄉 心卻更近

跨越幾個年代,飛越幾個時區,到底「鐵三角」是如何組成?唐碧筠(Bobo)及鄧學海(Bosco) 同是八十年代社工系同學,讀書時期相遇相知,畢業後一同移民至加拿大,自此與香港和崇基 校園分隔千里。約四十年後畢業的羅曉婷(Karen),於二零二二年三年級時越洋到多倫多當交 換生,到埗後積極參與安省崇基校友會的活動,本來只想認識同儕朋友,參加活動,但透過校 友會富有人情味的社群,更聯繫到不同年代移居加拿大的崇基校友,也因而認識到比她年長的 Bobo及Bosco。當時校友會活動大多仍在網上舉行,Bobo憶述第一次和Karen「網友」見面: 「我們在Zoom上視像聊天,她興高采烈地透過 Webcam向我展示身穿的『崇基人』T-shirt, 我馬上倍感親切。雖然我們之間有著年齡差距,卻感到有奇妙的『崇基緣份』牽引著我們。」 Karen笑說:「當時的室友來自另一所大學,看著我們隔空聊天的愉快場面,說寧願選到中大崇 基讀書呢!在加拿大認識的校友們,彼此因為對崇基的情懷而凝聚,談天說地,交流不同時空 下崇基的獨特面貌。我那一刻才察覺,人在異鄉,告別了校園,崇基人的身份反而比在香港時 還要強烈,也會想跟學院有更多連結。」

這份突如其來的情感雖然強烈,但還未至於成為製作節目的動機,Bosco說蘊釀出節目意念是源於一程長途車︰「我駕車載Karen及另一位同學到郊外遊玩,由於車程長達一天,我們在車上聊了很多東西,才發現Karen所說的校園生活,細微如宿舍拍卡開冷氣等瑣事,我和Bobo卻聞所未聞;反過來我跟Bobo提及的舊事,例如大夥兒到眾志堂二樓學生會辦事處門前的『信格』這回事,Karen也同樣沒有概念。」別人看可能是代溝,但那一刻他們卻靈光一閃︰「我們都覺得很有趣,不如乾脆把我們聊的東西錄下來。反正網上發放的渠道那麼多,讓有興趣的朋友聽聽也不錯。其實我們本來對如何運作一個頻道也沒太清楚的概念,但談着談着,不知不覺卻已經有了一個雛型。」後來Karen回港繼續學業,一直記掛着這件事。結果經過一年時間籌備,《崇基人傾吓偈》第一集終於在二零二三年三月正式面世。

口述歷史 完整拼圖

「崇基人傾吓偈,而家以前搞乜鬼」— 每集《崇基人傾吓偈》都會以這句宣傳聲帶(Jingle)開始,其實這 就是節目成立的原意 — 比較一下今昔崇基生活的異同。Bosco憶述起初幾集真的是「三人齋講」,節目長 度還不到十分鐘︰「有一集講選科,我們那個年代是要親身到教授辦公室,有位助教就會坐在那裏替每位申 請的同學簽名作實,這樣才可以修讀那一科。換句話說,如果你選十科,就要走遍十個地方﹗當然現在只須 在特定時間上網登記便可,甚至已經不稱呼這個手續為選科,而叫『Reg科』。」新舊對比其實很有趣,就 這樣他們仨就錄了一集;另一集的名稱更是先聲奪人︰「那一集叫『七小龍何草大戰五條鰻魚』,活像是武 俠小說一般,其實那是關於崇基十多年前才出現的康本國際學術園(YIA),讓早年畢業的舊校友認識這座新 建築物(編按:七小龍是學生對YIA七條扶手電梯的暱稱,而五條鰻魚是學生對YIA旁伍何曼原樓的別稱),而 節目又提到那裏前身的為松苑、竹苑、柏苑三座職工宿舍,如此對比也正好讓年輕校友了解一下當年歷史點 滴。」

《崇基人傾吓偈》由約十分鐘的三人清談,逐步發展至邀請不同校友分享,長度亦增至半小時一集,內容越見豐富多元。Bosco說加入校友訪問原是無心插柳︰「第九集時我們打算講一件對崇基人很重要的事件,就是一九七一年的人鏈搬書活動。近年校友們都對此事略有聽聞,但卻沒太多人知道這想法是來自當時一位同學,那就是曾憲權師兄(1972/社會學)。剛巧我們認識身在多倫多的曾師兄,便覺得既然要做口述歷史,若能邀得當事人現身說法,自然會錦上添花。那一集播出後反應很熱烈,所以《崇基人傾吓偈》是在機緣巧合之下,開拓了訪問校友這方向。」

一步一腳印,《崇基人傾吓偈》播出至今逾八十多集,Bobo笑言自己和不少校友都是「始料不及」︰「我跟Bosco到加拿大生活後,多年來一直服務安省崇基校友會,時常聽聞資深校友分享當年校園點滴。但因為忙於籌備校友會日常事務,難以抽空暢談。後來發現不少崇基人都未聽過這些故事,所以《崇基人傾吓偈》便提供了很好的渠道和動機,讓我們花半小時與校友輕鬆地『傾偈』,分享經驗,並與崇基人分享這些小故事,整件事就更圓滿。」

三位主持人都覺得,訪談節目與文字各自具有不同的感染力,尤其是訪問年紀較大的校友,從談笑之間,重現當年的畫面,絕對是一件美事。Bobo難忘有一集談到上世紀六十年代香港難民潮(註:第71集),陳培倫(1964/史地)憶起當中一些遺憾的片段時,不禁流下男兒淚︰「一位年過七十歲的校友向聽眾真情流露,我覺得是很感動的事情。他也寄語我們要邀請更多資深校友現身說法,拼湊成一幅更完整的崇基歷史故事集。」

Karen認為把節目放上主流音樂串流平台可方便轉發,能更有效廣傳這些口述歷史。作為剛畢業的校友,製作節目的過程讓她獲益良多︰「我們三人都喜歡了解別人。製作過程讓我們看見崇基人的不同面向,不僅加深對校園的認識,更拓闊了對人生的想像。這些都轉化成動力,讓我們通過《崇基人傾吓偈》去訪問更多校友。他們的分享好比獨一無二的拼圖,即使是曾住在同一棟宿舍的宿生,但不同年代、不同樓層所看到的校園風景也十分不同。每訪問多一位校友,就像多了一塊拼圖,慢慢組成一幅超越時空的崇基圖畫,能更完整地反映崇基的文化及精神。」

事無大小 人人關心

Karen特別提到,《崇基人傾吓偈》沒有特定主題,每位崇基人都可以是受訪對象:「節目成立的初衷並非只為訪問傑出校友,我們覺得任何一位崇基人,在校園內也留有足跡,例如訪問崇基辯論隊吳韋賢(2023/電子工程)(註:第78集),單純從一位校友的角度出發,道出他眼中的崇基模樣,和那些年舌劍唇槍的片段,這些小故事都有平凡但真切的意義,十分值得我們去記錄。受邀的可能是你我身邊的同學,又或是宿舍的室友。崇基擁有七十多年的歷史,如果在每屆畢業生中邀請一位受訪,已足夠提供七十多集的素材!我們對每位崇基人的故事都感興趣,因此不愁沒有題材。」

既然受訪對象廣闊,那麼如何能聯繫各方校友?Bosco感恩崇基人熱情真摯,每次聯絡校友受訪都很順利:「我們會做好準備功夫,先擬定訪問大綱,再跟校友談談我們的想法,幾乎每一位也欣然受邀。大家更會互相遷就時差,安排網上訪問。若說真正的難處,就是我跟Bobo認識的圈子始終有限,這就多靠Karen幫忙,大大擴闊了受訪者的層面。因此我們有五十年代畢業校友,亦有今天仍在校園生活的同學;內容有『話當年』,亦有今天學院的最新發展,實在非常多元。」Karen也十分享受這個「互相補位」的合作模式:「訪問較為資深的受訪者時,我往往能了解到從未聽聞的故事,但我的人生閱歷或許未必足夠提出深入的問題;但當訪問年輕校友或在學的校友時,我會較為了解近年校園的脈絡及發展,大家聊起來會更感親切。」

天南地北 同步互動

《崇基人傾吓偈》受訪者層面廣闊,聽眾更是遍佈全球。有一次他們訪問葉佩華校友(1971/中文),分享她編寫《記取芳華正茂》的經歷(註:第23及24集),崇基拓展及校友事務處更幫忙將該書贈予聽眾。正因如此,他們得悉聽眾來自五湖四海,有加拿大、香港、美國、澳洲和英國的校友也來索取書本呢!Bosco也想藉此多謝崇基拓展及校友事務處的支持:「老一輩的校友未必太掌握科技,拓展及校友事務處會幫忙安排電腦設備,協助師兄師姐跟我們網上傾談,以及一些後續工作;每集能順利訪問校友,拓展及校友事務處功不可沒。」

自頭幾集播出起,他們已經收到不少富建設性的意見,這是出乎他們意料之外的。Bo s co笑言部分聽眾是「鐵 粉」,會每星期追聽︰「節目一般會在多倫多時間星期六晚上推出,很多時即晚已收到校友的回應。有一次我們談 及香港六十年代曾實施制水(註:第62集),崇基校園在那段日子卻從沒受影響。原來校園內有一條瀑布,制水時大 家便到那裏取水。我隨意在節目中提及印象中火車入大學站前有條瀑布,有位聽眾便專程拍攝那條瀑布並上載到社 交媒體,問我們是否就是這條。當然我也不敢肯定,但沒想過簡單一句話便引來這麼大的迴響,這些交流就像一下 子把我們從線上線下聯繫起來。」

Bobo則提到「緣續南加州」一集(註:第73集),訪問了韓銑豐(1963/史地)以及楊波玲(1964/社會工作)兩位校友︰「他們兩位分別是當年的男飛人和女飛人,代表崇基在大專界比賽勇奪多面獎牌,更打破過香港記錄。節目播出後,很多同屆同學勾起不少回憶,並重新與他們連結起來,反應十分熱烈。」Bosco認為對於老一輩校友來說,能在節目中談到自身經歷是很珍貴的事,甚至能聯繫到往昔同窗︰「有聽眾主動聯絡我們,希望我們作為橋樑幫助他與其中一位受訪者相認。原來他們讀書時是老友,畢業後卻失去聯絡。能如此重拾情誼,實在是意想不到的温暖收穫。」

一字一句 繼續傾下去

節目名稱雖云「傾吓偈」,但製作卻絕不馬虎。Bosco指錄好談天內容後,還有大量後期功夫須跟進︰「這也是我們暫無打算做直播的主因,除了要整理聲軌,還要理順整個訪問的邏輯。因為即使我們會準備訪問大綱,但『傾偈』是即興的,我們沒有拘束地談天說地,若直接播出,內容難免散亂,所以我們必須按整件事的次序來剪接編輯。雖然過程耗費時間精神,但聽眾會感覺更舒服。另外我們有個原則,節目製作完成後,會先給受訪者聽一次,除了尊重對方意願,也能確保資訊無誤才播出。」Karen補充︰「後期製作還可以修正和處理疊聲、收音欠佳等技術問題;而另一情況是當受訪者提到一個校園用語或潮語,其他年代的校友或會不解其意。我們會在後製時加入補充資料,令節目更完整。」

這個只此一家的《崇基人傾吓偈》,從構思到製作都是三人的心血結晶,一路走來都不容易。驅使Bosco他繼續堅持下去,也是源自崇基人的特質︰「在中大崇基讀書的幾年,是我人生最開心及重要的光陰。我曾參與過學生會,亦有不停『上莊』;最難忘是在眾志堂花了許多時間與不同人相遇、談天。崇基人一直是實而不華的,只要聽到『崇基』二字,便會不遺餘力、毫不計較地互相幫助。即使是地位多高的人,也從不向人炫耀,就正如他們來到校友會活動,不論是教授還是總裁,也會落手落腳幫忙搬枱椅。」Bobo對此也有同感︰「和不同年代的崇基人談天,大家都不約而同地覺得幾年的校園生活,就是人生最愉快的時光。早年畢業的校友在入大學前功課壓力很大,經歷無數困難才能進崇基讀書,於是把握機會在大學籌辦很多活動,這四年對於他們人生觀及性格的影響是十分重要的。或許和不少在校生一樣,我讀書時即使參加很多活動,但對崇基的感情卻未蘊釀出來,亦對學院的歷史沒太大感覺。反而現在製作節目,有條理地跟不同崇基人傾談,對崇基的根源及精神面貌有更透徹的了解,也令我從心體會到校友之間的深厚情誼。」

憶先賢

通過網絡,往往能牽引出意想不到的緣份,要數最奇妙的一次,Bo s co立刻談起啟真道博士 (Dr Leslie Kilborn)︰「最初我們是訪問前崇基副院長及輔導長陳浩然教授(1995/生物化學) (註:第16集),後來他介紹了容拱興博士(1959/化學)給我們訪問(註:第60-62集),後者不斷 在訪問中提到啟真道博士,那時我們只感『一頭霧水』,便試試 發掘到底他是何方人物。翻查資料後,發現啟真道博士是崇基創 立初期一位重要人物,恰巧又是多倫多人。雖然他的兒子早已過 身,但我們仍有幸聯絡到他的孫兒,並將兩集由四川衛視拍攝啟 真道博士的節目傳給他看。他看罷十分高興,因為在節目中見到 爸爸及姑姐的留影。他更將啟真道博士墳墓的位置以GP S定位 傳送給我,於是我們便特地驅車前往憑弔。我完全沒有想過因 為節目會結上如此深遠的緣份。」後來Bosco更邀請江大惠校友 (1972/哲學)訪談,回溯啟真道博士的人生與崇基的淵源,特別 製成第72集「先賢足跡:啟真道博士」。

要及時

Bobo則分享一段失落的緣份︰「多倫多有位年紀很大的師兄,五十年代崇基還未搬入馬料水時 已經畢業,是頭幾屆崇基畢業生。他為人親切風趣,記得第一次由蒙特利爾前來參加安省校友 會活動時,還帶了學生證來,生怕我們以為他是『白撞』!他這樣專誠赴會,令人印象特別深 刻。疫情前,我們仍未有製作節目的想法,但覺得他的故事很珍貴,於是想向他了解更多,但 疫情期間他不方便會面,沒料到不久之後他便不幸病故,非常遺憾⋯⋯此事之後,我們覺得真 的要把握時間,畢竟人所不能掌握的狀況太多,尤其是較為資深的校友 — 若今次不談,下次 可能已經不能再談…… 因此,我們要快馬加鞭,積極透過節目邀約更多校友來『傾吓偈』!」