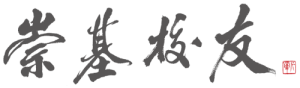

Just Carry On

自小因骨癌而截肢的吳家榮(2005/醫學),沒有因為病患而放棄人生,反而覺得既然大難不死,上天就像另有重任加諸他身上。他珍惜得來不易的生命,努力成為醫生及擔任義工,鼓勵其他患病同路人;又同時服務多間非政府組織,更於二零二零年當選十大傑出青年。

即使病魔奪去了吳校友一條腿,卻並沒有磨滅他的鬥志;面對難關,就是偶爾去到絕地懸崖,他也深信前面開遍夏季的花卉。吳校友坦言如果沒有患癌,可能也會當上醫生或參加義工服務,但卻未必有今日的體會。跟死神擦身而過令吳校友珍惜現時擁有的健康、時間、家人和朋友,更讓他堅定地把關懷和愛心如種子一樣撒出去。

偶爾去到絕地懸崖

十四歲生日那天,吳家榮在屯門醫院確診骨癌,腫瘤恰巧在左膝對上位置——要保命,就得切除部分左大腿。他以為上天跟他開了一個玩笑,不敢相信是事實︰「我一直熱愛運動,跑步、游水、籃球、羽毛球全都喜歡,身體向來沒有什麼病痛,為何突然患上絕症?那一刻很迷惘,心中存在很多疑問——我會否康復過來﹖還可以做喜愛的運動嗎﹖腦海甚至閃過會否就此死去的念頭。」在此絕地,他最感謝的是醫護人員,細心為他解答心中疑慮︰「他們真的不怕煩,逐個問題仔細回答,還安排了一位比我年長三歲的姐姐,分享她患骨癌的故事。我看到她手術後如常用義肢過原有生活,這就是給我的一支強心針,我才能鼓起勇氣去面對。」

爸爸是的士司機,媽媽是家庭主婦,偶爾在家中幫人照顧小朋友幫補家用。爸爸媽媽知道兒子患病,寸步不離地照顧他︰「記得我當時外表看來很堅強,從未試過因患病而落淚,這樣反而令家人更擔心,怕我把情緒收藏起來,於是每天都跟我聊天。主診的陳平德醫生同樣很關心我,生日前一晚要進行麻醉手術抽組織化驗,術後待我清醒過來,陳醫生就推蛋糕出來替我慶祝生日;即使陳醫生休假,也特地回醫院跟我下棋。最深刻是農曆新年我申請放假回家,陳醫生更和幾位醫護人員專程到我家拜年。從他們身上,我體會到醫生並非單純醫病,更要關心病人;醫人以外,更要醫心,這經歷對於我日後從醫的道路有很大啟發。」

繼續力拼 繼續拼出路徑

正因家人和醫護無微不至的關懷,讓吳校友能夠樂觀地與癌魔抗戰。由九四年十月確診,同年十二月接受手術,之後接受化療,到翌年暑假終於捱過整個療程,最後在九月開學日重返校園︰「為了能回校,我整個暑假都沒有閒下來,一直在家中戴上義肢練習走路。但是在家中架起兩支手叉只能練走平路,訓練不到上落樓梯,我於是心生一計,把家中的黃頁電話簿拿出來疊成梯級,才能好好訓練。」

雖然如願九月開學重讀中三,不過身體狀況總不似預期。即使經過整個暑假的訓練,但回校原本七分鐘的路程,手術後卻要三十分鐘才能完成,中途還要停下來休息兩次。回到學校還要面臨其他考驗,由於是流動班房,學校亦沒有升降機,未等下課鐘聲響,吳家榮已經要出發到下一個課室︰「同學們十分好,為我拿書本文具,減輕我的負擔。但每天上落來回也着實消耗太多體力,以致有時上堂會打瞌睡。老師看到我如此虛弱也很擔心,問我和家人是否需要在家中多休息。雖然辛苦,但我堅持繼續學業,幸好半年後,身體慢慢適應了這節奏,我便再沒有在課堂上『釣魚』了。」

憑着堅定的毅力,吳校友在會考及高考分別取得八優及五優的佳績,理論上選讀什麼大學和科目也沒問題,但實情卻非如此簡單︰「我由中四開始,連續四年都有去中大及港大的開放日。其他人去開放日聽課程講解,或是體驗不同活動,我卻是去考察校園環境,看看校園的路我能否應付。當時我確實是心儀中大的,但這裏出名山路又斜又多,要多走幾遍才知實際情況。我嚮往崇基校園已久,加上最近大學站這個地利,我可以不用等校巴也能由大學站徒步回宿舍。最後我再跟中大學生事務處和崇基學院詳細溝通,詳細了解大學和學院相關配套後,便決意成為崇基人。」

每個也有一顆種子 給撒種吧

小學時作文寫「我的志願」,吳家榮的確寫過要做醫生,但那時他對醫生這工作其實無甚概念。直到他自己患病,遇上同路人支持,醫護人員悉心照顧,更與主診醫生成為朋友,才真真正正下定決心要成為醫生,也因此驚覺原來自己在鬼門關前走了一趟︰「讀醫科時看了不少關於骨癌的文獻,發現原來當年我在接受化療後,腫瘤沒有明顯縮小,在這情況下存活率其實是十分低的。當年我難得撿回一命,之後腫瘤更沒有復發,我深信是上天賦予我一個使命,要我留在世上幫助別人。」正因這個體會,吳校友即使讀書多忙,每次有病人想聽他的過來人經歷,他都盡量抽空參與;病患者團體組織的活動,他也從不缺席︰「因着那位骨癌姐姐的鼓勵,自己才能走過難關,所以我想藉着個人經歷幫助更多人。我印象最深是一位女導遊不幸患上骨癌,但她一直不肯截肢,擔心日後用義肢難以帶團出國而影響生計。我主動往醫院探訪,為她現身說法,她聽後不單立即接受手術,還許下承諾要學我去鼓勵他人。後來我在一段新聞報道中,看到她前往探訪山火的傷者,而整個故事就像把助人的種子散播出去——我覺得個人力量很有限,推動大家一起出力才有意思。」

中大醫學院畢業後選實習醫院,吳校友毫不猶疑便申請到屯門醫院骨科,那裏的醫護人員早已認識,而以另一身份重回舊地,感覺既特別又深刻。陳平德醫生由昔日的主診醫生成為上司,就像要承傳他的衣砵,在醫人外更要努力關顧病人︰「我好好把握我自己既是醫生也是過來人的身份,即使並非我的病人,我也盡量抽空去鼓勵他們。還記得一位十一歲的少年疑似骨癌入院,並準備轉到其他醫院作更詳細的檢查,我就把握他轉院前那數小時跟他分享自身經歷:『我手術後仍能健康地站起來,你也一樣可以做到』。我也跟他解釋各種治療選項的詳情,畢竟與我十多年前相比,醫療科技已跨前了一大步。我希望讓這位小病人知道前面的路該怎麼走,看到他放下了心頭大石,我也安心了不少。」

如光譜裏找不到彩色 就繪出彩虹

身體上雖有缺陷,但吳校友卻勇於接受挑戰。大學時參加過為期五天的外展活動,要紮木筏去荒島生活。二十八位參加者中唯獨他是傷健人士,還要首天已經扭傷腳,但依然堅持到底,最後完成整個活動。這份不畏難的精神,原來是來自大學體育科的一段經歷︰「體育科是所有中大一年級學生的必修科,大學亦為有特殊需要的學生開設了專班,讓他們修讀運動理論來取代。我在班上認識了不少身體有缺陷的同學,聊天時談到我之前曾游泳,他們就鼓勵我參加『香港傷殘人士體育協會』舉辦的泳班。如是者往後一星期有兩至三天,我放學後便到灣仔摩利臣山泳池練習兩小時。兩年後教練認為我成績不錯,經遴選符合資格後便獲推薦前往南韓釜山參加『第八屆遠東及南太平洋區傷殘人士運動會』。那次經驗讓我眼界大開,比賽按不同殘疾程度來分級,有些沒手沒腳的選手,要單靠腰部發力來完成比賽,我頓時覺得自己少少的殘障並不算什麼;當日後遇上任何困難,我都會想起那些選手,就有動力迎難而上。」

除了在運動挑戰自我,大學時入住利樹培堂的吳校友,二年級時當選宿舍二樓「忠貳堂」的「層代」(樓層代表)。對比一般醫科生因學業繁重而較少參與宿舍活動,這個舉動可說不太尋常︰「那一刻的想法很純粹,就是想盡情享受宿舍生活,多點認識醫科以外的世界。當然對醫科生來說,投入宿舍活動在時間分配上確實是項大挑戰,但跟練習游泳一樣,只要肯堅持,很多事情並非想像般困難。每隔一段時間,我就想完成一件從未做過的新事情,不論是外展活動還是擔任『層代』,我都是想親身體驗一下,看看到底自己的能力可以做到什麼——要不停挑戰個人的舒適區,才能活出色彩繽紛且璀璨的生命。」

對年青學弟妹的一番話

在崇基,不論是迎新營還是住宿認識的同學,都把他的生活圈子擴大至醫科以外的世界︰「最難忘是星期五週會後,一班崇基同學一起到眾志堂吃飯或是閒聊。雖然我沒有參加崇基的『學長計劃』,但經迎新營的組員介紹,我就認識了熊翰章博士(1956/經管)。在我心目中,他早已是我的學長。熊博士跟我分享了很多人生智慧,不少專為『學長計劃』學弟妹而設的活動,他也邀請我一起參加。這啟發了我要多服務中大和崇基,也成為日後自己也擔任崇基學長的契機。」

擔任學長後,對於學弟妹尤其是醫科生,吳校友認為最重要是擴闊視野︰「求學時期當然首要是處理好學業,但在成績以外,大學幾年是人生最黃金的時光。醫科生畢業後幾乎終生也離不開醫科,往後要鑽研醫學的時間還多着呢!倒不如趁大學時多接觸其他領域的知識,認識更多好朋友,對日後發展一定有很大幫助。今天中大和崇基都有十分豐富的資源,提供大量活動及配套設施,讓同學們探索不同領域。我特別鼓勵大家要到香港以外的城市多聽多看,因為當你踏出社會工作,就沒有太多類似的機會了。好好珍惜大學時出外交流的機會,對於日後訂立人生目標及方向,都會有很大幫助。」

莫道醫者無淚

以為見慣生死的醫生已把人生看得比一般人透徹,而當年經歷骨癌截肢都沒有哭的吳校友,在訪問中卻兩次為病人落淚︰「有一位伯伯不小心意外骨折,其實這在骨科病房很普遍,每天也有三、四位同類病人。但伯伯入院時身體特別差,手術後甚至不能下床。他後來更感染了肺炎,情況急轉直下,家屬十分擔心。過程中我不斷跟他們保持緊密溝通,解說病人的狀況,以及我們每個醫療決定背後的考慮。雖然最後伯伯還是不敵病魔離世,但家屬不單沒有怪責,還特地寫感謝信給我們,字裡行間道出明白我們已盡力,更感謝我們一直以來對伯伯的用心照料。這封信令我十分感動——那刻才知道原來自己為病人家屬所做的,是會被看見和理解,也提醒我千萬不要忽略與病者家屬的溝通。」

另一位令他潸然淚下的人,就是當年住院時的一位小病友(化名阿偉)︰「阿偉和我當年一起接受化療,大家可說是共過患難的朋友;阿偉離開時,醫護人員沒有告訴我,就是擔心我會受打擊而放棄治療。事後我跟家人談起,才知道他離開前的情況,而當下我有很大的感觸——那時剛好身邊有朋友自殺身亡,又看到不少學童自殺的新聞,我真的很想告訴他們,醫院中多少病人正面對更困難更嚴峻的問題,但都在竭力求生,為何他們卻選擇了結生命?」因此他每次獲邀往學校分享都盡量應約︰「有次分享完畢,一位同學質疑我辛苦來學校說了這麼多,有否想過學生未必即時有所得著?當時我只回答,我從沒期望每次分享都即時帶來很大影響,但如果有一天同學們遇上挫折或困難時,突然想起我的故事,而又得着鼓勵勇敢面對逆境,那麼我已覺得是成功了。」

吳家榮簡歷

1996年 ‧ 第一屆十大再生勇士

1998年 香港特別行政區十大傑出學生

2001年 ‧ 中國香港傷殘人士體育協會 2001-2002 傑出運動員(游泳)

2002年 ‧ 傑出殘疾人士獎

2005年 ‧ 香港中文大學醫學士

2005年 ‧ 香港中文大學校友評議會 傑出社會服務獎

2015年 ‧ 香港傷殘青年協會主席

2017年 ‧ 香港中文大學醫療管理學碩士 社會福利諮詢委員會成員

2020年 ‧ 香港傑出義工獎

2020年 ‧ 十大傑出青年

2024年 ‧ 香港中文大學法律博士